一、事件核心矛盾与校方责任边界

-

教师角色争议

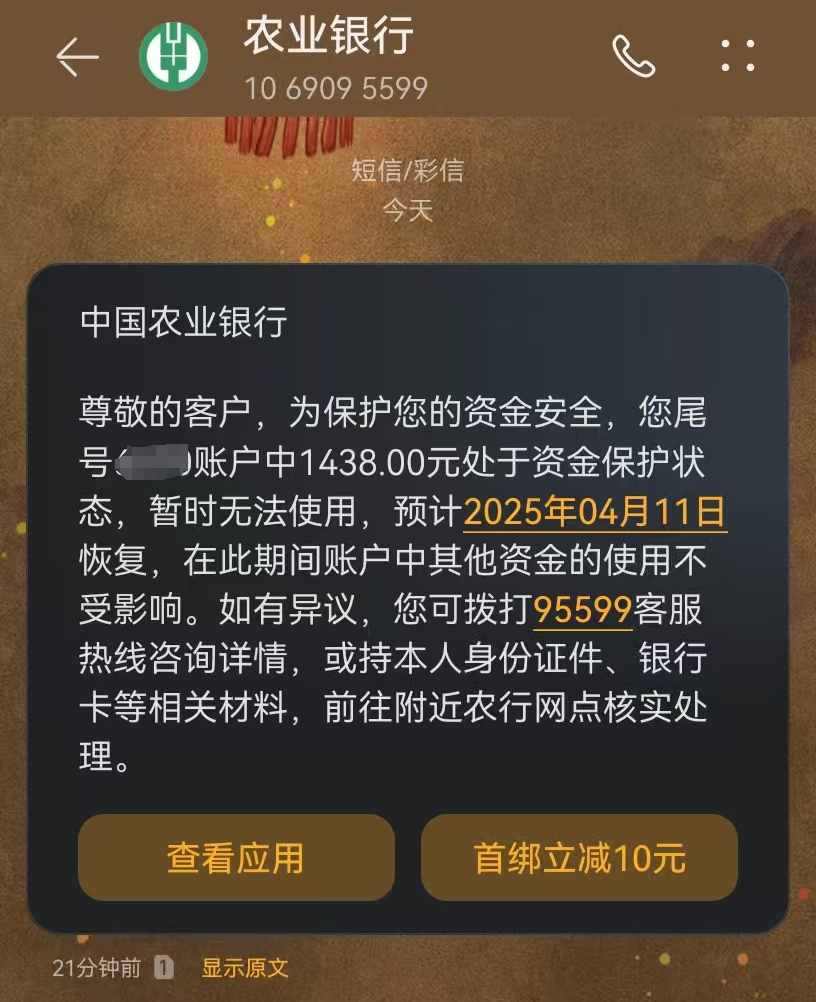

学生退货时明确表示“老师强制购买并指导退货”,且退货服装吊牌未摘、粘有草屑的细节表明存在集体使用痕迹。律师指出,教师若组织学生以“不影响二次销售”为条件的退货规则牟取短期利益,已涉嫌违反《消费者权益保护法》及平台规则。 -

校方管理失察

学校最初回应称学生行为“形同诈骗”,但未主动核查教师是否存在不当引导。后续虽道歉并承诺回收服装,但前期消极应对暴露其对师生消费诚信教育的系统性缺失。涉事学校作为封闭式管理的教育主体,需对集体行为负监管责任。

二、网络舆论的合理性与争议焦点

-

公众质疑的核心逻辑

网民批评集中于“教育者示范失格”与“规则滥用”,而非针对个体的攻击。公众期待学校作为育人机构应承担道德引导义务,而非以“未主导”推卸管理责任。 -

“网暴”标签的误用风险

将理性批评简单归为“网暴”,可能掩盖涉事方应履行的解释义务。事件中店主视频被下架、校方迟滞回应等细节,反而激化公众对信息透明度的质疑,凸显舆情应对机制的僵化。

三、制度漏洞与解决路径

-

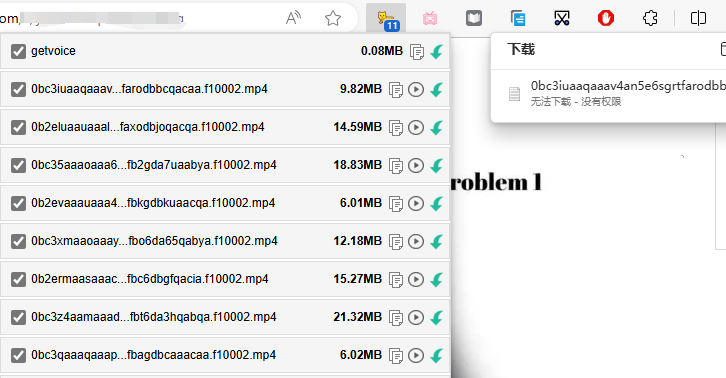

平台风控机制缺陷

短时间内批量退货触发自动封店规则,虽保护消费者权益,但未设置异常交易复核程序,致使中小商家抗风险能力薄弱。 -

教育系统的补救措施

校方提出的“回收服装+承担费用+诚信教育”方案,需长期执行并公开进展。建议将消费伦理纳入职校德育课程,避免将经济活动异化为“一次性资源利用”。

四、同类事件警示

2024年黑龙江某高校400余件演出服集体退货事件,表明此类行为已成隐性问题。需建立跨平台、学校、监管部门的联合预警机制,对高频异常退货实施定向追踪,同时明确教师在校内集体消费行为中的法律责任边界。

DeepSeek创作。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,图片部分引用于网络,非盈利未署名转载,如有著作权保护请留言站长修改。

THE END

请登录后查看评论内容