![图片[1]-游戏实名认证形同虚设,漏洞长期存在从未被提及-墨铺](https://picx.zhimg.com/80/v2-f7d8580215c891e5a4fb85ea5fe66f83.png)

游戏实名制形同虚设,简单到只需要填写身份证号以及姓名就能实名,不需要验证其他信息。导致青少年甚至小孩使用家长或其他成年人信息在游戏内实名后,就被游戏公司视为成年人所为,不但让这些未成年沉迷于游戏,而且在游戏中无节制的消费。

未成年人绕过游戏实名认证的问题主要表现为防沉迷系统和消费限制失效,其核心症结在于现行认证机制无法验证用户真实身份。以下是具体现状及解决方案分析:

一、现存漏洞现状

-

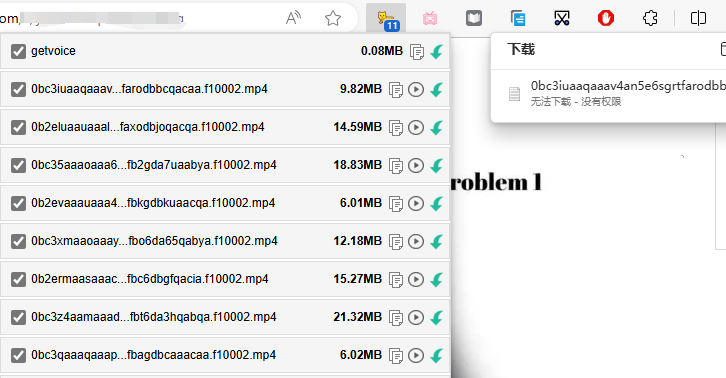

认证流程形式化

游戏平台仅需输入任意身份证号即可完成认证,无需验证姓名真实性。测试显示,虚构身份信息(如张三+随机身份证号)可直接通过认证,导致未成年玩家通过篡改信息伪装成成年人。 -

身份信息滥用

未成年人通过二手交易平台购买已认证账号,或直接使用家长证件信息完成注册。同一身份证号可重复用于多个账号认证,且无需二次验证。 -

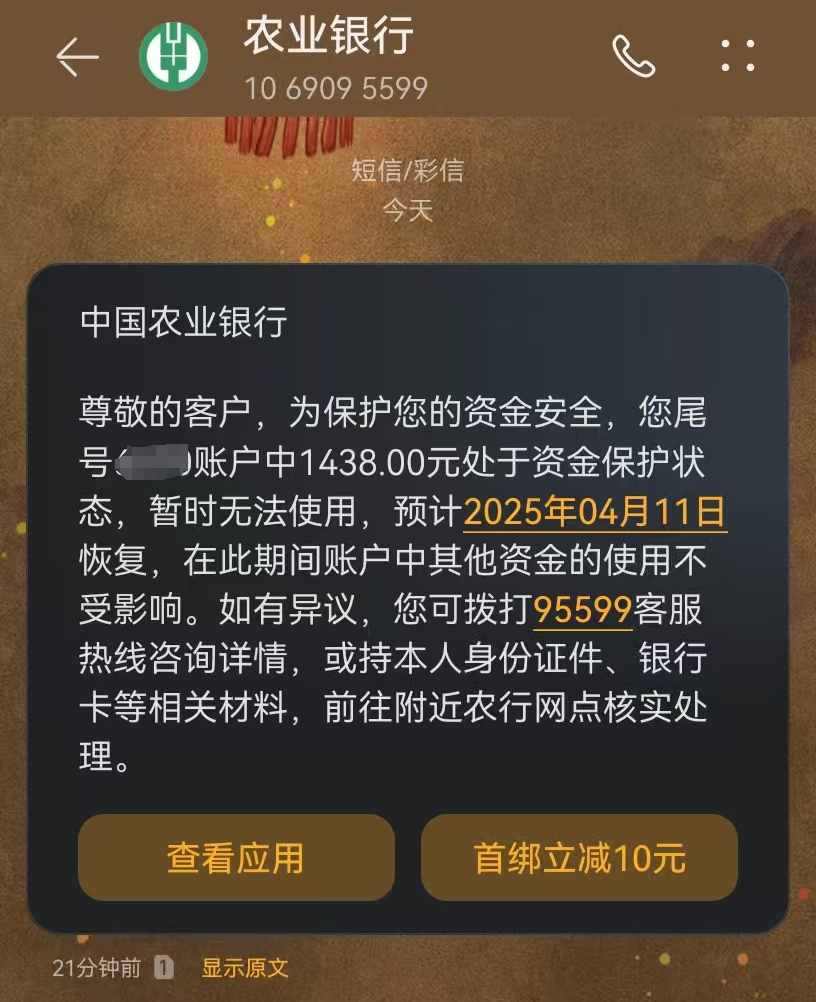

支付监管缺失

认证成功后,平台默认账号使用者为成年人,导致消费行为不受限制。案例显示,13岁儿童使用家长支付密码完成5400元游戏充值,平台未触发任何拦截机制。

二、监管失效原因

-

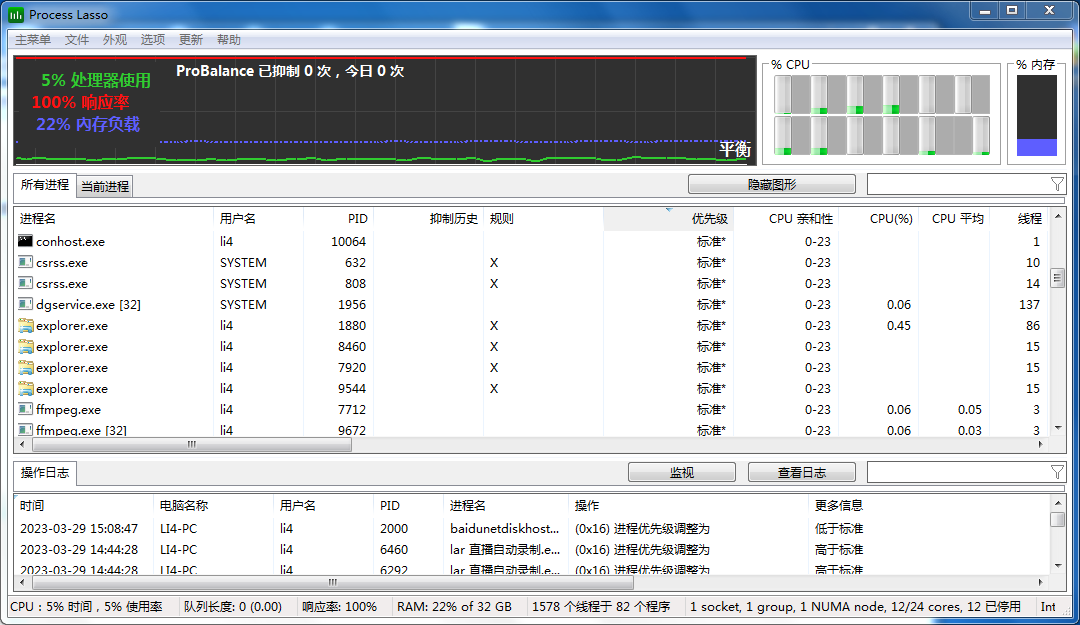

技术手段滞后

多数平台仅采用姓名+身份证号的初级验证,未接入生物识别技术(如人脸核验)。注册与使用时均不验证操作者是否为实名本人。 -

制度设计缺陷

现行防沉迷系统聚焦注册环节,忽视使用过程中的实时验证。2021年推行的“周五至周日限玩1小时”政策依赖实名数据真实性,但漏洞导致实际执行效果打折。 -

平台责任缺位

部分企业为追求用户增长,默许虚假认证行为,客服明确表示“无法监管注册信息真实性”。

三、改进路径建议

-

强化身份核验

推行动态人脸识别验证,在注册、登录、充值等环节增加活体检测,同步限制单设备绑定账号数量。 -

完善制度闭环

建立账号交易监管机制,要求二手账号重新实名认证;对未落实防沉迷系统的企业实施黑名单制度。 -

多方协同治理

家长需加强支付密码管理,配合平台设置未成年人消费限额1;司法机关应明确平台对未成年人异常消费的主动审查义务。

该问题的解决需突破技术验证与制度执行的双重瓶颈,否则所谓“实名认证”将继续沦为形式化屏障。

请登录后查看评论内容